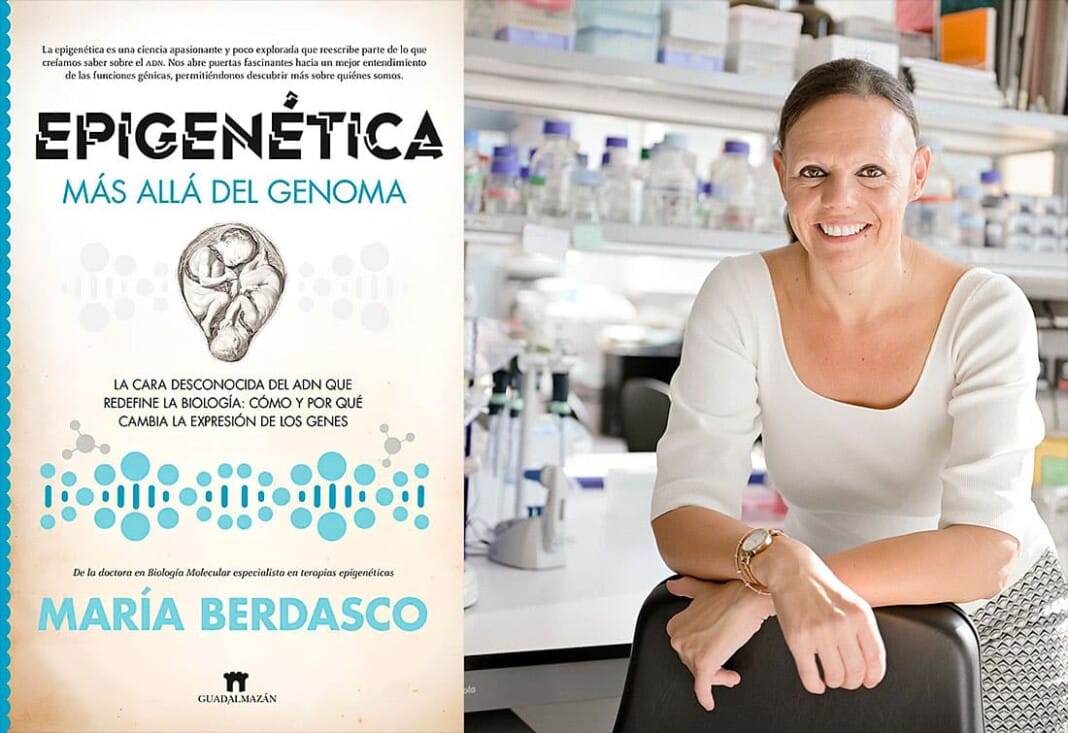

Terminamos la entrevista a la científica asturiana María Berdasco, quien ha dedicado sus últimos años a investigar el papel de la epigenética en la salud y sus posibles aplicaciones clínicas. Su interés por divulgar el conocimiento científico en la sociedad la ha impulsado a escribir un libro que cambia nuestras creencias sobre la genética y cómo esta marca nuestro destino.

La cara desconocida del ADN. María Berdasco, bióloga molecular (I)

Como ya comentamos anteriormente, en las páginas de Epigenética: más allá del genoma, la bióloga molecular nos revela los fascinantes mecanismos que pueden modificar el funcionamiento de los genes. Da respuesta a cuestiones como la influencia de la dieta en nuestra salud, por qué una planta sabe que llega el momento de su floración o por qué algunos insectos tienen superpoderes. Pero sobre todo, nos da herramientas para entender mejor quienes somos y el poder que tenemos sobre nuestro desarrollo.

-¿Por qué elegiste la línea de epigenética en particular?

-Siempre te preguntan si para ser científico necesitas vocación, pero yo creo que lo que necesitas es tener curiosidad por saber, y yo en mi caso sí que la tenía y desde muy pequeña sabía que quería hacer investigación. Era una buena estudiante y me decían que tenía que hacer medicina, pero yo les decía que no, que quería estudiar biología.

En mi época, como no teníamos Internet, el acceso a la información era a través de los profesores, y en el instituto a través de charlas de biología molecular, a un entorno, a mis profesoras… Mi profesora de COU fue la que me descubrió la biología de macromoléculas y pensé: “yo quiero hacer esto”. Acabar en epigenética fue cuestión del azar, porque hubo un catedrático que me contactó para empezar a trabajar en el laboratorio en este campo, pero en plantas. De hecho, hice mi tesis doctoral en epigenética vegetal, luego ya empecé a trabajar en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CNIO Madrid, en temas de cáncer.

-¿Cómo diste el salto de plantas a humanos?

-Esto siempre llama la atención, pero siempre digo que el problema, o lo que sea que estamos estudiando, es un mecanismo molecular dentro de las células, un mecanismo de control de la expresión de los genes y este es compartido en muchas especies, en muchos organismos. En realidad, la base es la misma, porque es entender cómo se organiza y cómo se expresa el material genético, aunque luego las aplicaciones son distintas.

«Las plantas tienen una epigenética más diversa que los humanos y yo creo que está muy asociada a la flexibilidad que tienen que tener, porque si una planta está en un ambiente hostil no le queda más remedio que reprogramarse genéticamente para tratar de sobrevivir»

-En cuestión de plantas parece que resulta más fácilmente observar cómo les influye el entorno en el que se encuentran.

-Sí, pero en realidad es lo mismo. Las plantas tienen una epigenética más diversa que los humanos y yo creo que está muy asociada a la flexibilidad que tienen que tener, porque si una planta está en un ambiente hostil, un ambiente seco, no le queda más remedio que reprogramarse genéticamente para tratar de sobrevivir. Los humanos siempre tenemos la opción de irnos a otro sitio. En general, esta flexibilidad ocurre también con las células de un organismo humano, acuérdate de la famosa plasticidad neuronal de la que hablaba Ramón y Cajal. El cerebro es un órgano tremendamente plástico y él hizo investigaciones muy punteras sobre cómo se producían las sinapsis, que son las comunicaciones entre las neuronas. Descubrió que no son autopistas fijas, sino que iban cambiando dependiendo de los requerimientos. Y esa capacidad de tomar vías distintas está muy asociada a la epigenética; los órganos que necesitan mayor flexibilidad, mayor necesidad de cambio, son los que tienen una respuesta epigenética mayor o más rápida.

-¿Un ser humano mejorado sería el que tuviera una mayor capacidad de adaptación?

-Claro, estamos en ambientes cambiantes, esto lo estamos viendo ahora con el cambio climático que está alterando la configuración de nuestra biodiversidad. Y no hace falta irnos muy lejos, porque si miramos las costas del Cantábrico, vemos que han cambiado tanto las algas como los peces que encontramos. Y esto son adaptaciones al cambio climático porque ha subido la temperatura del agua, ha variado el nivel del mar, etc. Aquellas especies que sean capaces de adaptarse, sobrevivirán; las que no, no lo harán, esto es selección natural pura y dura.

«la divulgación es muy necesaria, simplemente por contrarrestar la información falsa que siempre corre más rápido que la verdadera, algo sobre lo que tenemos que reflexionar»

-Esto me hace pensar también en la presencia de los microplásticos. ¿De alguna manera afectan a nivel epigenético?

-No tengo esa información, pero seguro que sí. Hay muchos componentes en los plásticos que son disruptores endocrinos, que se llaman así porque rompen el funcionamiento de nuestro sistema endocrino. Cuando vamos a comprar, por ejemplo, un termo de agua o un biberón, ahora podemos leer una pegatina que dice BPA free, lo que quiere decir que está libre de Bisfenola, precisamente un compuesto químico de este tipo. La cuestión es que el disruptor lo que hace es simular que es una hormona, ocupa su hueco en un sistema que funciona a modo de llave y cerradura y no permite que la hormona funcione adecuadamente. Y del BPA se sabe que altera epigenéticamente ciertos genes.

-¿Por qué decidiste escribir un libro de ciencia tan asequible para todo tipo de lectores?

-En realidad fue una invitación, yo nunca me lo había planteado, aunque siempre tuve cierta tendencia a la divulgación científica porque creo que es necesaria. Los científicos estamos en instituciones o fundaciones públicas la mayor parte del tiempo, y creo que tenemos que devolver esto a la sociedad. La ciencia condiciona nuestra vida, desde el ámbito de las telecomunicaciones hasta en la salud, y la población tiene que saber de qué se trata y tiene que conocer en la medida de lo posible cómo esto les puede influir.

En este caso, la editorial contactó conmigo, me propuso esta temática y para mí ha sido una experiencia superpositiva. De hecho, estoy inmersa en la escritura de un segundo libro, porque es una experiencia muy enriquecedora en la yo también aprendo mucho. Aprendes cómo transmitir y sobre todo el impacto real que puede tener en la sociedad. Y la respuesta de la gente está siendo muy positiva, realmente les interesa la ciencia, porque ¿quién no está interesado en la salud? Además, la divulgación es muy necesaria, simplemente por contrarrestar la información falsa que siempre corre más rápido que la verdadera, algo sobre lo que tenemos que reflexionar.

-¿A qué crees que se debe?

-Generalmente, los científicos para difundir la ciencia utilizamos canales muy especializados. Publicamos en revistas científicas que no son accesibles a la población en general o divulgamos en los congresos que hacemos. Y el problema es que la mala ciencia la puede expandir cualquiera a día de hoy, cualquier persona crea un blog, un vídeo, o se convierte en un influencer que no tiene ni idea de ciencia pero que dice que comer arándanos es bueno.

Información de este tipo corre muy rápido porque no tiene un control, mientras que los mecanismos científicos, generalmente, sí lo tienen. Nadie controla las noticias falsas y además suelen ser mensajes muy mediáticos.

«La línea de investigación que lleva mi grupo en el Instituto Josep Carreras es la de conseguir tratamientos más dirigidos, en línea con la llamada medicina de precisión o medicina personalizada»

-Trabajas en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, en Barcelona, desarrollando terapias epigenéticas. ¿En qué consisten estas terapias?

-En realidad, lo que tratamos de hacer es de contrarrestar las alteraciones que se producen a nivel de epigenética en las células tumorales; utilizamos distintos grupos químicos o inhibidores de la maquinaria epigenética para tratar de revertirlas. A día de hoy no tenemos fármacos específicos que actúen a nivel de genes concretos, solo fármacos que actúan a nivel general sobre todo el epigenoma, pero aun así funcionan.

La línea de investigación de mi grupo en particular es la de conseguir tratamientos más dirigidos, en línea con la llamada medicina de precisión o medicina personalizada. Volvemos al símil de hundir la flota que antes mencionamos y lo que tratamos de hacer es sumar fuerzas con la combinación de los cambios genéticos -las mutaciones genéticas- y las epigenéticas del tumor, porque estas terapias son más efectivas en aquellos pacientes que tengan unas mutaciones genéticas.

-Tiene que ser apasionante trabajar en algo tan personalizado, sabiendo que hay personas detrás que están esperando.

-Sí, de hecho, la investigación biomédica tiene un componente social muy alto y la sociedad, en general, tiene muy claro el valor de la ciencia. Hay que convencer a los políticos, los que pueden tomar decisiones, para que la apoyen mucho más. Y en el caso de los científicos, recomendaría que los que hacemos biomedicina tengamos de alguna forma un contacto con asociaciones de pacientes, de familiares, etc., porque esto te da otra visión. Así no solo estás en el laboratorio trabajando con células o con modelos animales, sino que pones un fondo detrás. Eso es muy importante para los que, como yo, hacemos una investigación de base.

«La sociedad, en general, tiene muy claro el valor de la ciencia. Hay que convencer a los políticos, los que pueden tomar decisiones, para que la apoyen mucho más»

-La sociedad cada vez tiene más interés en la ciencia, por eso duele lo que está sucediendo en Estados Unidos respecto a la ciencia.

-Es una aberración, porque además luego ocurren cosas y todos nos echamos las manos a la cabeza. Y ya hay una fuga de investigadores que estaban afincados en Estados Unidos y que ahora están buscando otras opciones, principalmente en Europa. Nosotros lo estamos viviendo ya aquí, tenemos más aplicaciones de investigadores que se quieren venir.

Y a la inversa, porque, aunque nosotros la financiación la conseguimos principalmente de proyectos nacionales y europeos, también es cierto que hay ayudas americanas que han sido cortadas. La semana pasada una compañera me decía que tenía un proyecto estadounidense concedido para cinco años en conjunto con investigadores en Estados Unidos y que se lo han cortado después de un año.

-Además de lo que supone para un investigador en su trayectoria profesional que se cierre un proyecto, luego está la pérdida de conocimiento derivada de ello.

-Sí, además en ciencia también el tiempo es clave. Y si quedas parado y vuelves tres años ya estás desfasado. En ciencia todo es una línea constante. Tienes que estar constantemente, no te digo en la cresta de la ola porque es imposible, pero tienes que estar continuamente trabajando en ello porque la ciencia avanza muy rápido y si no, te quedas fuera de juego.