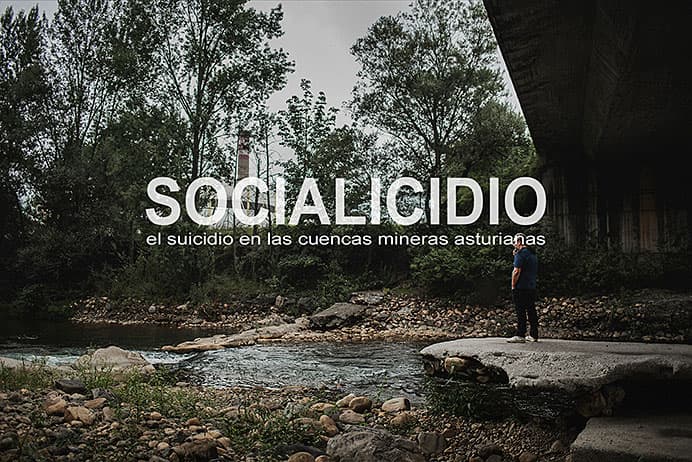

Es curioso leer sobre Daniel Lovi que es un “storyteller audiovisual”, es decir, un “cuentista” audiovisual. Y tras hablar con él, conocer sus pensamientos y los enfoques de su trabajo, te das cuenta de que realmente lo es. Su pasión es contar historias, pero no de cualquier manera. Las suyas, son narrativas ancladas a un territorio, a las personas y, sobre todo, a lo que se vive después de que la noticia ya no sea titular, que los focos se apaguen y aparezca la soledad. ¿Cómo se reconstruyen las vidas? ¿De qué manera se reinician los proyectos vitales? ¿Cuál es la realidad a la que se enfrentan? Eso es lo que interesa a Daniel Lovi. Parte de sus trabajos tienen una mirada hacia el futuro como Fukushima, o de resiliencia, como el de los líderes sociales en Colombia. Otros hunden raíces en problemáticas sociales vitales como el mediometraje documental Engarradiella, que versa sobre la escena punk y los problemas que sufre la comunidad LGTBIQ+, o el documental Socialicidio, en el que se habla de la problemática del suicidio en las cuencas mineras asturianas. Su mirada, no permite la indiferencia.

Director de la productora El Holandés Aberrante, miembro de la Agencia Vórtice y también de la Asociación de Fotoperiodistas Profesionales de Asturias (APFA), Daniel se dio cuenta pronto de que lo que más le interesaba era el saber qué pasa con las vidas afectadas cuando la atención ya no está sobre ellas.

-¿Cuáles fueron tus inicios?

-La formación que tengo es de diseñador gráfico, aunque después hice algún curso relacionado con audiovisuales. Como lo de ser freelance y hacer encargos era un poco complicado (no es fácil encontrar clientes que dejen la libertad creativa que uno busca) me compré una cámara, empecé a trastear un poco y a hacer lo que me interesaba a mí, que eran movimientos sociales y ese tipo de cosas. Todo esto me pilló en los años 2014-2015, años de mucho movimiento social, campañas políticas… Y, atraído en buena medida por referentes que me llamaban la atención, sobre todo, en cuanto a fotografía de conflictos, fue como me introduje principalmente en el fotoperiodismo. Ahí me fui dando cuenta de que estaba muy bien cubrir la actualidad, pero yo sentía que eso no perduraba, que la noticia de hoy, mañana ya se olvidaba. Lo que de verdad me interesaba, era saber qué sucede después de que algo se cuente. ¿Qué pasa con las consecuencias? ¿Cómo continúa la vida allí? ¿Qué sucede con las reconstrucciones? Eso no se suele contar y ahí es donde vi que había una parte que me enganchaba, me permitía profundizar y me conducía a hacer las cosas desde otro tempo.

¿Hacia dónde derivó ese enfoque?

-Yo sólo me dedicaba a la parte fotográfica. Coincidí entonces con la Agencia Vórtice, a la cual pertenezco ahora, que se dedicaba a dar una parte de información alejada de las cosas más cotidianas. Acompañado siempre por distintos profesionales, allí me ayudaron con los procesos, a darle forma a mis ideas. Javier Corso, que a día de hoy es muy buen amigo, fue quien me ayudó a perfilar todo tras el segundo viaje que hice en 2019 a Fukushima -el primero fue en el año 2016-. Era el 5º aniversario del primer terremoto y posterior tsunami con el consabido problema de la central nuclear. A mí me interesaba más el después de lo que había pasado y me di cuenta de una manera absoluta cuando fui allí. Yo ya había viajado varias veces a Japón y uno de mis mejores amigos, que es japonés, se vino conmigo y me ayudó a organizar los encuentros con las personas que vivían allí, a conocer su vida, sus proyectos vitales, saber cómo habían sido truncados y cuál era la situación cinco años después.

Puede pasar que tengamos un imaginario sobre un espacio, un problema y podemos leer mucho, investigar, hablar con personas en la distancia, pero al respirar su aire, ver los gestos de la gente y encontrarte en esos lugares, te da mucha más información y hace que lo que cuentas no sea superficial. Fue un viaje supervisado con Vórtice y también haciendo parte del seguimiento con la Agencia OAK Stories dirigida por Javier Corso. Ellos estaban muy interesados en el proyecto y me ayudaron a perfilarlo.

«Cuando me introduje en el fotoperiodismo me fui dando cuenta de que estaba muy bien cubrir la actualidad, pero sentía que eso no perduraba, que la noticia de hoy, mañana ya se olvidaba. Lo que de verdad me interesaba era saber qué sucede después de que algo se cuente»

-¿Esto te abrió puertas?

-Me permitió poder publicar en sitios que ya tenían más interés para mí, como por ejemplo la Revista 5W, que, probablemente, sea el mayor referente de periodismo internacional que tenemos en España. Ahí están grandísimos profesionales de muchos ámbitos. Incluso no teniendo una experiencia grande, viendo cómo había enviado el material, cómo había perfilado la historia y cómo la quería contar, creyeron que podía ser viable publicarlo. Evidentemente, pasando una serie de filtros y entrevistas para ver que todo concordase. Esta revista no busca la actualidad, aunque también la trabaja en su versión online. Sobre todo, le interesan reportajes en profundidad, de largo recorrido.

-¿Fue el primer paso del camino que te llevó hasta lo que estás haciendo ahora?

-Esto me permitió publicar en otros países y fue un poco el inicio de querer seguir haciendo las cosas de esta manera. Me ayudó a darme cuenta de que esto es lo que me hace encontrarme.

-Y pusiste en marcha la productora creativa audiovisual “El Holandés Aberrante”…

-Al final, el vídeo se paga mejor que la foto y también hay que comer. Mi socio Pelayo Villanueva y yo creamos la productora para poder hacerlo de la manera en la que nosotros lo entendemos, esto nos permitió crear muchos vínculos con ONGs y construir campañas donde se nos dejaba bastante libertad a la hora de proponer temas que estuviesen un poco alejados de lo que siempre se utiliza.

Hay algo que me parece fundamental y que me ha ayudado muchísimo: trabajar en equipo. Está bien lo de ser multidisciplinar y saber de todo, pero hay que aprender a delegar, confiar en compañeros y compañeras. Por ejemplo, lo que Pelayo me aporta es una perspectiva mucho más artística; que él sea escritor y también músico, me ayuda mucho a pensar de una forma diferente. Agradezco tener a mi alrededor personas de distintas disciplinas que contribuyen a darle una vuelta a los temas y no pensar sólo en cómo yo los he visualizado. Me hace esperar y no tener prisa por acabar las cosas, aunque luego haya que ceñirse a un calendario.

«Hay algo que me parece fundamental y que me ha ayudado muchísimo: trabajar en equipo. Está bien lo de ser multidisciplinar y saber de todo, pero hay que aprender a delegar, confiar en compañeros y compañeras»

-¿Has llegado a donde querías estar?

-Siempre se puede seguir avanzando y llegar a otros puntos. Lo que sí tengo claro es el camino a recorrer. La idea es tener un equilibrio entre la parte fotográfica y la audiovisual porque lo que hago son narrativas que se complementan sin anularse. En Fukushima estuve otra vez el año pasado para seguir con el trabajo, porque es un proyecto que continuará. Lo que allí ocurre sigue siendo interesante y eso permite que, más allá de la problemática de la radiación en sí, haya podido encontrar proyectos vitales de personas que construyen lo que es la historia y el futuro de esa prefectura. De momento para mí solo tiene una narrativa fotográfica, pero no quiere decir que en un futuro no pueda cambiar.

-¿Por qué defiendes los proyectos de largo recorrido para plasmar lo que ocurre más allá de la actualidad mediática?

-Creo que alejarse un poco del foco te da una perspectiva diferente de cómo se puede narrar esa circunstancia viniendo del imaginario colectivo en el que todo el mundo conoce lo que pasa en base a las noticias que se muestran. Por ejemplo, me viene a la cabeza el trabajo de César Dezfuli, Passengers. Él hizo una serie de retratos a un montón de personas migrantes. Años después, fue a buscarlas para ver el recorrido que habían tenido, si ya se habían conseguido instalar en distintos países e iniciar sus diferentes vidas. Esas personas ya no son noticia y, hacer esto, requiere mucho trabajo y esfuerzo. También pienso en el trabajo titulado Mar de Luto de Anna Surinyach. Ella ha trabajado mucho el problema de la migración y las muertes en el Mediterráneo. El año pasado, presentó un trabajo distinto: retratos sumergidos en el propio mar. Estas son las cosas que yo creo que nos pueden hacer pensar más sobre las circunstancias y las realidades que nos rodean.

«Lo que ocurre en Fukushima sigue siendo interesante y eso permite que, más allá de la problemática de la radiación en sí, haya podido encontrar proyectos vitales de personas que construyen lo que es la historia y el futuro de esa prefectura»

-¿Contar las mismas cosas de manera diferente?

-Hay que buscar narrativas diferentes porque muchas veces tenemos ese bombardeo, cada vez más corto y permanente, de las redes sociales o de los medios de comunicación. Constantemente consumimos, pero no asimilamos. Creo que en este sentido el cine ha sabido hacerlo muy bien porque, pese a ser ficción, hay escenas de películas que perduran más por cómo consiguen contar las historias y condensarlas en dos horas. Y creo que esto es una diferencia importante que nos define tanto a mí como al equipo de la productora: buscar algo que perdure. Pasan los años y, evidentemente, hay que actualizarse, pero debe poder defenderse con el paso del tiempo. Creo que esto sólo se puede conseguir con dedicación y con que el proceso de desarrollo del proyecto sea largo.

-Trabajar de esta manera ¿implica que nunca te desconectas del todo?

-De alguna manera intentamos alternar, porque también es necesario darse descanso mental, sobre todo cuando son proyectos complejos. Estar frescos mentalmente es fundamental para dar otros enfoques y otra profundidad. Con Fukushima no lo es tanto ahora mismo porque tiene una narrativa bastante bien construida, pero con otros proyectos es más complejo desconectar como por ejemplo nos pasó con Socialicidio, que tratamos el suicidio en las cuencas mineras asturianas. Fueron tres años largos sobre un único tema con dos vertientes: la parte fotográfica y la audiovisual. Mi idea principal es que pueda tener algún capítulo más a nivel internacional, pero a veces hay que hacer un parón y oxigenar un poco porque llega un momento en el que ya no se te ocurren ideas frescas para presentarlo, llegar al público y no caer en lo que ya hace mucha gente. El problema del suicidio es algo que vivimos en Asturias de manera muy patente. Creo que es muy importante, más después de la pandemia, activar nuestra preocupación por la salud mental.

«El tema del suicidio me ha tocado de cerca y es una cuestión que me interesaba desde el punto de vista de poder entender cómo una persona puede tener tal dolor interno para querer acabar con su vida, cómo tiene que estar y el sufrimiento que tiene que tener para que la única salida que vea sea esa»

-¿Lo verdaderamente importante de las historias son las personas?

-Hay que dedicarle tiempo a la construcción, pero también a las personas. No entiendo un proyecto si no me vinculo a las personas de alguna manera. Se dice que el periodismo tiene que ser objetivo. Yo creo que tiene que ser honesto y, desde ahí, es necesario establecer ese vínculo. Yo les cuento mis cosas para que ellos sientan esa confianza y me puedan contar las suyas. Creo que es la manera de generar un equilibrio porque, en realidad, te están abriendo su casa, su vida, y tú lo estás grabando y lo vas a exponer. Entonces, ¡qué menos que te conozcan y vean! Y, si consideran que eres una persona digna de ello, que te cuenten.

-Para contar una historia, ¿necesitas verla desde dentro?

-Si no me implico y lo noto como algo personal, me desconecto. Pienso que todas las personas podemos contar algo, la cuestión está en hacerlo con pasión. Mi primer viaje a Japón coincidió con el año en el que ocurrió el terremoto y el tsunami. Eso me marcó y fue parte del motor para, posteriormente, profundizar sobre ello. El tema del suicidio me ha tocado de cerca y es una cuestión que me interesaba desde el punto de vista de poder entender cómo una persona puede tener tal dolor interno para querer acabar con su vida, cómo tiene que estar y el sufrimiento que tiene que tener para que la única salida que vea sea esa. Muchas veces se dice que es la salida fácil, pero es muy complicado y nunca hay una única causa. Por eso es muy muy importante tomarse el tiempo adecuado para profundizar en temas que son complejos o que tienen diversos factores a tener en cuenta. Hay que trasladar la información de la forma más correcta posible y, para eso, hay que conseguir un vínculo con las personas. Tienes que emocionar, pero siempre desde la honestidad.

-Dentro de ti, ¿dónde anclan las raíces los enfoques de esas temáticas?

-El anclaje real creo que son las vivencias que tenemos cada uno y también las de las personas con las coexistimos. Viajar a Japón y encontrar ese proyecto también me hizo reconectar con Asturias por cosas que encontré allí que me vincularon con cosas de aquí. Muchas veces tenemos que salir fuera para darnos cuenta de que las historias están al lado. Hay un compañero que siempre dice que él hace mucho periodismo “de kilómetro cero”. Nuestra historia local es una historia internacional en otro espacio. La cuestión es saber desde qué prisma la enfocamos.

-¿Este compromiso te obliga a mirar sin prejuicios?

-Sí, desde luego. Hay que aprender a escuchar a las personas y querer entenderlas desde su perspectiva. Por mucho que digamos que no, siempre vamos con ideas preconcebidas, con un posicionamiento que nos acompaña por lo que hemos leído, visto o nos han contado. Pero, cuando estás en esos espacios, hay que intentar hacer un poco de tabula rasa y dejarte sorprender porque no hay una única historia ni una sola forma de contar las cosas. David Beriáin, el periodista que mataron en Burkina Faso, hacía mucho hincapié en que no se trataba de sentarte y juzgar a quien estás entrevistando pese a lo que haya hecho, sino de intentar entender, ser honesto con el trabajo, mantenerte en la línea de lo que quieres hacer y luego, evidentemente, los hechos y las cuestiones que cuentas se van a mostrar y cada uno valorará.

«Creo que todos tenemos algo que merece la pena ser contado. La clave es encontrar el qué y de qué manera hacerlo»

-¿Todas las personas tienen derecho a contar su historia?

-Creo que todos tenemos algo que merece la pena ser contado. La clave es encontrar el qué y de qué manera hacerlo. Si a mí me ha llamado la atención una de esas historias, pienso que a una inmensa mayoría de gente le va a pasar lo mismo. Yo decido darles voz y que luego el público valore si invierte su tiempo en verlo. La clave es movernos por distintos espacios y dedicar tiempo, sentarte y escuchar a los que, tal vez, no hayan tenido la oportunidad de contar su vida o sus experiencias. Se cuenta mucho sobre las personas famosas y, muchas veces, no hay nada relevante en ello más allá de la parte que quieren hacernos creer que lo es. Pero igual en lo que no cuentan, está lo interesante.

-¿Dirías que se simplifican las cosas para adaptarlas al ritmo de vida actual?

-Pienso que hay una simplificación porque el día a día de las personas a nivel social es agotador. El sistema nos lleva a no tener prácticamente tiempo para sentarnos y acceder a otras cosas. No tener que pensar es más sencillo, es más fácil encender la tele o coger el móvil y ver lo que hay que elegir ver un documental armenio que habla sobre el abandono de una zona que era industrializada. Igual no es lo que más te apetece después de una jornada de trabajo y lo entiendo. Supongo que nuestro trabajo es hacer eso un poco más apetecible.

-¿Lo que no se cuenta o no se documenta no existe?

-Si no hay una documentación, una forma de que llegue a la gente, esa realidad, se obvia. Esto ocurre muchísimo con el tema de las noticias y los conflictos. A pesar de que se cuente muchas veces de la misma manera, es importante que se haga porque eso nos permite tener una serie de pruebas que verifican que ha ocurrido o sigue ocurriendo. Por eso también es muy importante que haya diversidad de voces y no me refiero sólo de unos u otros países o de diferentes medios, sino a que haya visiones de mujeres, hombres, colectivos racializados o colectivos del espectro LGTBI. Es importante que estén todas estas perspectivas porque, cada una, tiene una experiencia vital y nos muestra una parte del espectro diferente. Esto nos hace reflexionar y mejorar como sociedad y como personas.

(2ª parte) Daniel Lovi: “Las realidades son mucho más cercanas de lo que nos imaginamos”