El Museo de la Cuchillería de Taramundi cuenta ahora con una finca etnobotánica en la que es posible conocer todas las especies forestales asociadas a la industria de la cuchillería local. Juan Carlos Quintana, cuchillero y director del equipamiento museístico, nos explica los detalles de este proyecto que permitirá ahondar en el proceso de fabricación de las navajas y cuchillos de Taramundi.

El espacio etnobotánico se inauguró este año en colaboración con la empresa Viuda de Julián Núñez, y estará abierto al público como un entorno didáctico en dos años. «Lo pusimos en marcha en mayo –explica Juan Carlos Quintana– y como los árboles son todavía muy pequeños, de momento, sólo se puede visitar la parte superior de la finca. En unos años, cuando crezcan, el espacio tendrá un gran atractivo y será un complemento para el Museo».

-¿Por qué poner en marcha una iniciativa como esta?

-Surgió porque nosotros tenemos un museo dedicado a la cuchillería de Taramundi, pero no queríamos hacer algo al uso y centrarnos sólo en la parte técnica del oficio, queríamos algo un poquito más integral. Según van pasando los años, vemos que la gente viene con una idea muy equivocada de lo que era un cuchillero de Taramundi, piensan que era como un obrero actual que va a la fábrica o al taller, trabaja sus ocho horas y ya está. Pero este oficio no tiene nada que ver. El cuchillero de antes era una persona que tenía una familia, que tenía ganado, se dedicaba a la agricultura o la apicultura, y generalmente el oficio de la cuchillería era algo secundario y lo realizaba sobre todo en los meses de invierno, porque eran momentos bajos de actividad agraria o ganadera. Era una forma de vida casi específica de Taramundi. Y dentro de esta idea también veíamos importante dar a conocer el trabajo del cuchillero fuera del taller, que consistía, básicamente, en ir al monte a buscar la madera para hacer los mangos y fabricar el carbón vegetal que se usaba en las fraguas como combustible.

«El cuchillero de antes era una persona que tenía una familia, que tenía ganado, se dedicaba a la agricultura o la apicultura, y generalmente el oficio de la cuchillería era algo secundario y lo realizaba sobre todo en los meses de invierno»

-¿Cómo fue fraguando la idea?

-En un primer momento, dedicamos un espacio dentro del museo a todas las actividades del cuchillero fuera del taller, pero lo ideal era poder ver in situ las especies forestales que se utilizaban. Y se dio la circunstancia de que debajo del taller teníamos una finca y pudimos comprar otros dos terrenos pequeños y con todo ello conseguimos crear una finca de una hectárea en la que poder mostrar todas las especies que se utilizaban en el oficio de la cuchillería.

-¿Qué usos se les daba?

-La madera se utilizaba tanto para hacer mangos de navajas y cuchillos como para el carbón vegetal, algunas especies específicas incluso se utilizaban para hacer los mangos de las herramientas del taller o la propia fragua. Por ejemplo, para el fuelle o barquín, el instrumento con el que avivamos el fuego de la fragua, se necesitan cuatro especies forestales distintas porque cada una tiene características diferentes. Para hacer los tablones del fuelle se usa el castaño porque tiene una madera muy estable y bastante dura, pero, para la trampilla interior de esta herramienta se usa la de abedul porque es mucho más ligera que la del castaño. Luego, donde está ajustada la tobera, una parte que sufre bastantes tensiones, lleva un trozo grueso de madera de manzano, porque su madera es resistente a la torsión y no se agrieta. Finalmente, los bordes del fuelle llevan unas pieles y se unen al tablón del castaño con madera de avellano, que es muy flexible.

«Para hacer el fuelle o barquín, el instrumento con el que avivamos el fuego de la fragua, se necesitan cuatro especies forestales distintas porque cada una tiene características diferentes»

-Este conocimiento tiene que venir de muy atrás en el tiempo.

-Sí, viene de muy antiguo. Y además de lo que te estoy contando, a la hora de hacer las herramientas, también había que tener en cuenta que la madera se comporta de forma distinta en función de la época del año que la cortes. Ese es otro conocimiento que tenían. Es decir, si se corta en menguante, es más flexible que si se corta en creciente, que tiene otras características. Todo ese conocimiento queríamos ponerlo en valor y para eso pensamos en hacer esta plantación.

-¿Cómo conseguisteis el apoyo comercial para sacar adelante esta idea?

-En una conversación con una empresa de Albacete que es proveedora nuestra y con la que tenemos una buena amistad, Viuda de Julián Núñez, hablamos de cómo iba el Museo, de los nuevos proyectos que teníamos y les conté la idea de plantar esta finca. Y ellos me comentaron que se estaban planteando hacer un proyecto para compensar su huella de carbono y que igual era posible hacerlo en la plantación de Taramundi. Y así, sin que fuese algo premeditado (porque podíamos hablar hablado de fútbol ese día), encajaron nuestros dos proyectos. Luego también se dio la circunstancia o la suerte de que pudimos adaptarnos a toda la normativa, porque había que encajar los requisitos suyos con las exigencias de la Ley de Montes del Principado de Asturias.

«En la finca tenemos en torno a 900 árboles y de unas 30 especies diferente: hay castaños, robles, abedules, saúcos, fresnos y por supuesto boj, que es una de las más representativas»

-¿Cuántos árboles tenéis plantados en la finca y qué tipo de especies tenéis?

-Las especies son casi todas, por no decir todas, las del bosque atlántico, porque cada una se utilizaba para una cosa distinta, pero casi todas se utilizaron. Tenemos en torno a 900 árboles: hay castaños, robles, abedules, saúcos, fresnos y por supuesto boj, que es una de las más representativas. También cerezo, tejo y algunos frutales como el nogal, avellano, manzano y peral… son alrededor de 30 especies diferentes.

-¿Cuáles son las que más se usan para fabricar los mangos de los cuchillos y navajas?

-Se siguen utilizando las mismas, la más usada en los últimos años es la madera de boj porque tiene unas características que la hacen muy apropiada. Tradicionalmente se usó mucho el brezo, que es parecido al boj, si acaso con un poquito menos de densidad pero que también deja un acabado muy bonito y es fácil de trabajar. También se utilizaban el saúco y el fresno, pero con el paso de los años todo el mundo se fue especializando en trabajar el boj, por lo bonita y por lo apropiada.

Nuestro objetivo también es trabajar todo lo que podamos con maderas locales y de kilómetro cero, así que estamos aprovechando todas las posibles.

-Además de ser un recurso turístico como parte del Museo, ¿contempláis que en un futuro la finca pueda servir como fuente de materia prima para la industria cuchillar?

-Por lo menos, a corto plazo, es un complemento del Museo. Además, una de las exigencias normativas es que la finca tiene que estar durante 25 años plantada; en todo ese tiempo no se puede cortar, aunque, por otro lado, 25 años es lo mínimo para que un árbol sea maderable. Cuando pasen esos años, lo ideal sería que el que esté aquí pueda aprovechar estas especies haciendo una resaca, cortando poquito a poco los mejores árboles y plantando otros nuevos para que el monte no quede desprotegido.

Mi abuelo, que nació y vivió toda su vida en Taramundi, contaba que cuando él era niño, si tenían que cortar un nogal, plantaban otros tres en su lugar. Yo creo que no hay ejemplo más sostenible que eso.

«Mi abuelo, que nació y vivió toda su vida en Taramundi, contaba que cuando él era niño, si tenían que cortar un nogal, plantaban otros tres en su lugar. Yo creo que no hay ejemplo más sostenible que eso»

-Todavía no está abierta al público pero, ¿hicisteis ya una inauguración oficial?

-Hicimos una presentación del proyecto y estuvieron aquí los representantes de la empresa Viuda de Julián Núñez, que son los que hicieron la plantación, el técnico que hizo el diseño del proyecto, la gente que nos ayudó con la plantación y algunos vecinos. En la visita a la finca les explicamos nuestros objetivos.

-¿Esto será en unos años casi como un botánico forestal?

-Bueno, nuestra intención es que sea sobre todo un recurso etnográfico, porque la información que queremos transmitir va más en la línea de cómo se utilizaba la madera para este oficio. Pero luego, como a lo largo del ciclo anual el bosque caducifolio va a ir cambiando, no será lo mismo visitar el Museo en mayo, con los árboles cargados de flor y hoja, que, en noviembre o diciembre con los distintos colores de las hojas secas, y esto será también un elemento muy atractivo.

-Este proyecto está totalmente ligado a la industria artesanal de Taramundi. ¿Cómo veis el futuro de esta industria?

-Iba a decir prometedor, no sé si me atrevo tanto, pero sí que veo un futuro en este sector porque ahora mismo tenemos una herramienta muy interesante encima de la mesa, que es una Indicación Geográfica Protegida para la Cuchillería. La Unión Europea acaba de aprobar un reglamento para poder aplicar a los productos industriales y artesanos un sistema de protección similar a la DOP o la IGP de los productos alimenticios. Creo que entrará en vigor a partir del día 31 de diciembre de este año.

Es una herramienta interesante porque va a poner en valor esa parte que, muchas veces, no es fácil de visualizar, y que es la carga temporal que tiene detrás una navaja de Taramundi. En el mercado hay muchas navajas que cumplen perfectamente la función de corte, pero cuando la gente ve una de las nuestras, en general, saben del sitio en el que se fabricaron y los valores que tiene detrás.

Por otro lado, también me parece muy interesante y relevante incorporar tecnología que nos facilite el trabajo, como las nuevas herramientas de control numérico que facilitan mucho el trabajo y mejoran mucho los costes, con lo cual podemos ser más competitivos. Me parece también una opción muy importante que hasta no hace muchos años no había y que ahora creo que puede ayudar a mantener este oficio. En Taramundi somos 600 habitantes y todavía quedamos en torno a 30 trabajadores dedicados a la cuchillería.

-¿Vuestro producto es también un reclamo turístico?

-Sí, es la ventaja que tenemos o que tiene este oficio que, desde mi punto de vista, hace un tándem perfecto con el sector turismo. Y si no hacemos nada mal, va a seguir incrementándose, aunque sólo sea por el tremendo problema del cambio climático. Aquí estamos en el oasis climático de España.

«Veo un futuro en este sector porque ahora mismo tenemos una herramienta muy interesante encima de la mesa, que es una Indicación Geográfica Protegida para la Cuchillería»

-Os llegan al Museo visitantes de distintos lugares. ¿Cuáles se sorprenden más con lo que les mostráis?

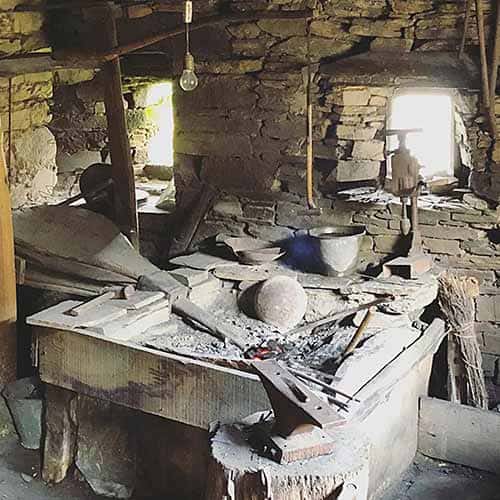

-Hay muchos tipos de clientes, los que tienen más relación con el rural, gente de Galicia, Asturias y de Castilla y León, principalmente, vienen en fines de semana y conocen perfectamente cómo era una fragua, sobre todo los más mayores. A ellos lo que realmente les sorprende es que hayamos sido capaces de poner en valor un patrimonio que en otros sitios está pudriéndose en una esquina. Y luego están los que vienen de más lejos y tienen menos vinculación con el rural que se quedan sorprendidos porque una aldea como esta, de tan pocos habitantes, reciba 19.000 personas al año. Les llama la atención que el taller de cuchillería no esté en un polígono industrial y que hayamos recuperado una cuadra y un pajar para hacer este tipo de cosas.

-¿Por qué decidiste crear un Museo?

-A mí el oficio de cuchillero me gusta y empecé con un taller en Pardiñas. Recuperé un trocito de la casa de mi familia y recibía gente aquí en el taller, pero los turistas casi todos me preguntaban lo mismo: ¿Por qué se hacen aquí las navajas y cuchillos? ¿Desde cuándo? ¿De qué maderas están hechos? ¿De dónde viene el acero?, etc., esto nos dio pie a pensar que hacía falta un espacio de interpretación de este oficio para que pudieran conocer el origen y la historia. Luego, una cosa lleva a la otra, y fuimos creciendo cada año un poquito más.

«Ahora tenemos otro proyecto más en marcha con el que queremos poner en valor el trabajo de la mujer en el oficio»

-¿En el Museo de Taramundi está la mayor navaja de España?

-No sé ahora, pero cuando la hicimos era la más grande del mundo (7,20 metros y 1.600 kilos de peso) y fue un homenaje a todos los cuchilleros de Taramundi, porque de lo que se trata es de poner en valor este patrimonio, su historia y la de las familias que lo sustentan. Cuando montamos el Museo, visité todos los talleres para tener fotos y datos de los cuchilleros, todos fueron muy colaborativos y queríamos, de alguna forma, devolverles el favor desde el Museo haciendo esta gran navaja.

Y ahora tenemos otro proyecto más en marcha con el que queremos poner en valor el trabajo de la mujer en el oficio, porque hicimos un estudio y vimos que todas las firmas de las navajas eran masculinas, pero indagando supimos que en casi todos los talleres había mujeres que trabajaban en el taller. De aquí a un año aproximadamente, esperamos tener una nueva sala dedicada a la mujer en la cuchillería.

-Alguien, no recuerdo quien, dijo que “Sólo se ama aquello que se comprende”.

-Sí, es fundamental que la gente conozca lo que hay detrás y que además sea con total transparencia, es algo que la gente agradece mucho. Yo, con la formación que recibí de otros cuchilleros, empecé a trabajar de manera totalmente artesanal, pero poco a poco he ido incorporando algunas herramientas. Hace dos o tres años incorporamos una máquina de control numérico pequeñita que nos hace el fresado de los mangos, y al principio, teníamos la duda de si enseñar esa máquina en el taller iba a suponer un problema, porque pensábamos que el trabajo manual estaba mucho más valorado, pero no es así. Y ahora resulta que donde más se para la gente a mirar es en la máquina de control numérico, que trabaja de forma autónoma. En el fondo, la gente agradece la transparencia y si el mango está hecho con una fresa de control numérico, pues no pasa nada.

-Y el acero de las navajas de Taramundi, ¿cuál es su origen?

-Hace dos mil años se estaba reduciendo hierro aquí y posteriormente también se sacaba mineral de por aquí cerca y se trabajaba en las ferrerías locales. Pero a partir del siglo XV o XVI, prácticamente todo el hierro que se trabajaba en las ferrerías de esta zona venía de Vizcaya porque el mineral tenía más calidad que el local. Y desde finales del siglo XIX hasta por lo menos los años 80, el acero utilizado en cuchillería era reciclado de ballestas de suspensión de trenes y de camiones, de unas sierras gigantes que se utilizaban en las canteras para cortar granito y mármol y de las limas que se utilizaban en el taller. De todas formas, aunque hay que tener un buen acero, la clave de una navaja está sobre todo en el temple, que es el proceso térmico para darle dureza a la hoja del cuchillo. Ese es el quid de la cuestión.