En 2024, Alberto Campa fue galardonado como Mejor Viajero del Año y el premio le permitió convivir una semana con una comunidad de nenets, un grupo nómada inuit que basa su vida en el pastoreo de renos. De esta y otras experiencias con tribus africanas, nos habla el aventurero asturiano.

En 2005, a raíz del tsunami acaecido en el sudeste asiático, Alberto y su mujer Mónica Tranquilli organizaron el envío de medicamentos y se plantaron en Sri Lanka para ayudar a las víctimas. Fue una vivencia que marcó la trayectoria de este trotamundos al que le gusta viajar con la mochila y poco más. Con su acento asturiano, ha dado la vuelta al mundo tres veces y tiene en su trayectoria viajera nada menos que 250 países y dos libros en los que cuenta todas sus aventuras. Incansable, este naveto de cuna, pero sierense de vida y ahora residente en Gijón, no deja de sorprendernos con nuevas experiencias y conocimientos.

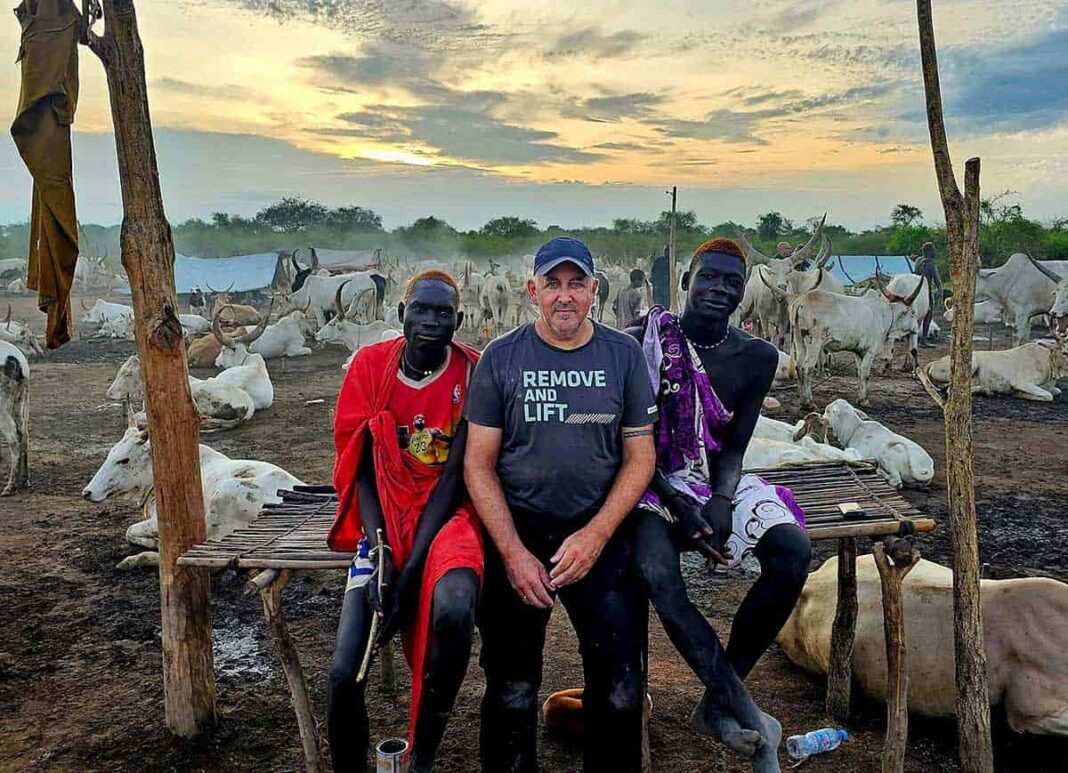

En febrero del pasado año pudo acompañar a tres familias nenets que nomadeaban con ochocientos renos por la tundra ártica, en la península de Yamalia-Nenetsia. En octubre, y acompañado de Ramiro Berrocal, otro trotamundos apasionado de las etnias, realizó un periplo por el continente africano que le permitió conocer las costumbres de tribus como los mundari, en Sudán del Sur y los wodaabe en Chad.

–¿Qué te llevó a visitar estas tribus de África y el Ártico ruso? ¿Cómo eliges tus nuevos destinos?

–Es una cuestión de evolución. Cuando empecé a viajar en los años 80 iba viendo cosas casi por casualidad, las topaba en el camino, bastante tenía con llegar a muchos sitios que ya eran impresionantes para mí. A medida que fui viajando más, esto cambió, y ahora, aparte de visitar países y regiones que no conozco, busco el contacto con la gente, con las tribus. El viajar en solitario te permite muchas veces que puedas convivir con ellos y dormir en sus chozas.

Los últimos viajes fueron por razones muy diferentes. Al Ártico, con los nenets, fui porque el año pasado Babis Bizas, un geógrafo griego que quizás es el mayor viajero de todos los tiempos, me concedió el premio a Mejor Viajero del Año. Me eligió por los viajes que había hecho a Yemen, Afganistán… a muchos sitios complicados. Y el regalo era ir con una agencia rusa a pasar una semana con esta tribu y nomadear con ellos, y la verdad es que es impresionante.

Y en esta última visita al continente africano, tuve la suerte de ir con otro viajero español que es un apasionado de las etnias, Ramiro Berrocal. Queríamos ir a países que no conocíamos ninguno de los dos, pero sobre todo poder contactar y conocer durante unos pocos días cómo vivían dos tribus, los pastores wodaabe en Chad y los seminómadas mundari de Sudán del Sur.

«Lo que más me atrae es precisamente ver cómo el ser humano es capaz de adaptarse a temperaturas tan bajas, sobrevivir y hacer de lo casi imposible algo real»

-¿Qué es lo que más llama la atención de la zona ártica?

-A diferencia de mucha otra gente que cuando viaja busca sitios más cálidos o escapar del invierno de aquí, a mí siempre me gustó el frío. Por eso me gustan los sitios donde hace frío, incluso aunque sea extremo. Esta zona del Ártico ruso está muy cerquina del Mar de Kara, una latitud en la que llegan a tener temperaturas de hasta casi -50ºC, aunque cuando yo fui estábamos alrededor de -25ºC. Y lo que más me atrae es precisamente ver cómo el ser humano es capaz de adaptarse a esas temperaturas, sobrevivir y hacer de lo casi imposible algo real. Aquí, en esta zona de tundra no hay nada, sólo ves un desierto de hielo y nieve porque los lagos y los ríos se congelan. En verano los pastos están completamente nevados, pero los renos consiguen escarbar en el terreno y comen líquenes y gracias a estos animales los nenets pueden vivir aquí, porque se alimentan de ellos, viven gracias a la leche, a las pieles, a los cuernos de los renos.

-¿La supervivencia de esta tribu gira en torno a los animales?

-Sí, y esto es común a otras tribus como los mundari o los wodaabe que también tienen ganado. Yo me crie en una zona ganadera y agrícola, hasta hace muy poquitín teníamos vacas en casa y conozco lo que es tener los animales como medio de vida, pero aquí hay incluso un respeto mayor todavía por ellos, hasta el punto de que su estatus social es mayor cuantos más animales tienen. Son casi parte de la familia, los cuidan, los pastorean, no los malean y, de hecho, sacrifican muy pocos, sólo los que necesitan para vivir (esto tanto los nenets como los mundari) y cuando sacrifican uno lo hacen con un respeto total, sin buscar un rédito como nos pasa a nosotros ahora en Occidente.

-¿Cómo haces para comunicarte sin conocer el idioma?

-Yo nunca tuve oportunidad de estudiar inglés, fui aprendiendo un poquitín a medida que viajaba, así que conozco solo lo necesario, pero en muchos de esos 250 países o territorios a los que fui nadie lo habla. En Rusia, la mayoría de la gente habla ruso, el inglés sólo se habla en las grandes ciudades y los nenets ni siquiera el ruso porque hablan sus propios dialectos, así que lo normal es que te acabes entendiendo por mímica y sobre todo por los ojos. Siempre digo que si miras a una persona, sus ojos hablan muchísimo. Nosotros, además, llevábamos a una persona que hablaba ruso y que podía comunicarse un poco con ellos ya que, aunque ahora los nenets tienen una autonomía total, los que vivieron la época de la Unión Soviética, los más mayores, sí conocían ese idioma.

-Están en una zona geopolíticamente complicada, ¿cómo se ve el futuro de una cultura como esta?

-Dentro de lo que hoy en día es la Federación Rusa, hay una serie de repúblicas, y, en concreto, esta zona de aquí, en Nenetsia y toda esta zona que linda con el Ártico, funcionan como un territorio autónomo, es decir, tienen una vinculación con la Federación Rusa, pero se autogobiernan. Tienen un estatus de semi-libertad en el sentido de que se mueven por toda la zona norte sin ningún problema, como lo hicieron sus antepasados, mientras que la población rusa explota otras zonas, lugares de muchos recursos naturales, minas y otras cosas. La cuestión es que, a raíz de la globalización, ese mundo va desapareciendo, porque muchos de los neninos que antes vivían durante toda su vida en ese ambiente, ahora durante el invierno tienen la oportunidad de ir al colegio y escolarizarse. Muchos estudian en la capital y por el verano regresan con sus familias que están nomadeando, pero son niños que ya tienen conocimiento de todo, de la televisión, del teléfono, de toda cultura occidental, y eso hace que muchos ya no se dedicarán a ello y esa cultura se perderá. Lo que es asombroso es que todavía hay una generación de jóvenes que siguen allí fieles a ese ganado y a esa cultura, como cientos de años atrás. Les gusta y quieren seguir con la tradición, aunque, por otro lado, muchos padres también entienden que los críos tienen que ir a estudiar y que pueden tener otro futuro diferente.

«Los nenets tienen que ir cada semana montando y desmontando las tiendas e ir trasladando el ganado. Y si el trabajo es enorme para los hombres, para las mujeres todavía más, porque ellas trabajan lo de fuera y lo de dentro»

-¡Qué disyuntiva más complicada!

-Sí, porque uno puede verlo desde la mirada viajera, observando el romanticismo de ese estilo de vida, pero la realidad es que hay una dureza enorme día tras día, durante toda su vida. Aparte de pelear con el frío, tienen que ir cada semana montando y desmontando las tiendas e ir trasladando el ganado, es un trabajo bestial. Yo viajaba con tres familias nómadas que llevaban en total 800 renos con ellos, y lo hacían no más de ocho personas. Y si el trabajo era enorme para los hombres, para las mujeres todavía más, porque ellas trabajaban lo de fuera y lo de dentro. Mientras que el hombre, una vez que llegaba a la tienda, descansaba y esperaba por la cena, las mujeres además de trabajar fuera tenían que preparar la comida y cuidar a los niños pequeños que todavía no estaban escolarizados, a los que tenían que proteger del frío.

-Conviviendo con una familia, ¿tuviste la oportunidad de ayudarles en sus tareas?

-Sí, me lo permitieron, aunque creo que lo hacían más por mí que por ellos. A todos los compañeros que tuve en esa expedición nos enseñaban y participábamos de cómo era la caza en este territorio tan difícil. Un nenet hacía un agujero en la nieve, ponía unos palos escondidos y otro iba espantando unas liebres grandes a las que disparaban. Trabajaban en equipo, como cuando iban a pescar y hacían un agujero en la nieve, pasaban unas cuerdas de un agujero al otro y con ellas unas redes que allí se quedaban, y por la mañana sacaban los peces, que prácticamente estaban congelados.

Otro día, como si fueran cowboys, cazaban a lazo a los renos que iban a encargarse de tirar de los trineos, seleccionaban a los mejores a base de un movimiento giratorio de la manada en torno al campamento. Y luego había cosas del día a día en las que podía participar, como, por ejemplo, hacer leña o ayudar a montar y desmontar la tienda, que se llama chum. Era todo tan visual y práctico que casi no hacía falta saber el idioma, viendo cada movimiento ibas aprendiendo.

-Al igual que a vosotros os llamaron la atención algunas de sus costumbres, ¿ellos se extrañaban de vuestra manera de funcionar?

-Sí, lo que pasa es que los nenets están acostumbrados a que cada cierto tiempo llegue gente de Moscú, de Minsk e incluso algún europeo. Lógicamente, ellos reciben una ayuda por darnos la cena, dejarnos dormir dentro de la tienda, y que no nos congelemos. No les llama demasiado la atención y siguen haciendo su día a día, su vida. Luego hay cosas que han incorporado, tienen un teléfono para casos de emergencia y saben en qué zonas altas puede haber una mínima cobertura para dar un SOS. Y también tienen alguna moto de nieve para, en ocasiones, poder acercarse a alguna base rusa a intercambiar pieles y astas de renos por cosas que necesitan, alimentos, aceite, azúcar… productos que ellos no tienen estando tan al norte.

-¿Qué es más difícil de sobrellevar, una semana en el frío Ártico o las altas temperaturas de Sudán del Sur y el Chad?

-Bueno, son dos mundos muy diferentes y eso depende un poquitín de a lo que cada uno esté más acostumbrado. Yo aguanto más el frío que el calor, pero sí es verdad que el frío llega a tener consecuencias, a veces de congelaciones en los dedos o en la nariz y te obliga a buscar refugio cada poco, sobre todo porque nosotros no estamos tan acostumbrados.

El calor siempre vas a poder resistirlo más, porque en las zonas y los poblados donde te mueves siempre vas a tener una sombra. Las antípodas de un viaje en zonas árticas es un viaje en zonas desérticas o saharianas, porque hablamos de poder llegar a 50 bajo cero o a 50 sobre cero.

«Al igual que en Asturias vemos al ternerín dándole cabezazos a la ubre de la madre para que baje la leche, los niños mundari apartan el rabo y soplan varias veces por la vagina de la vaca para estimularla y que dé más leche»

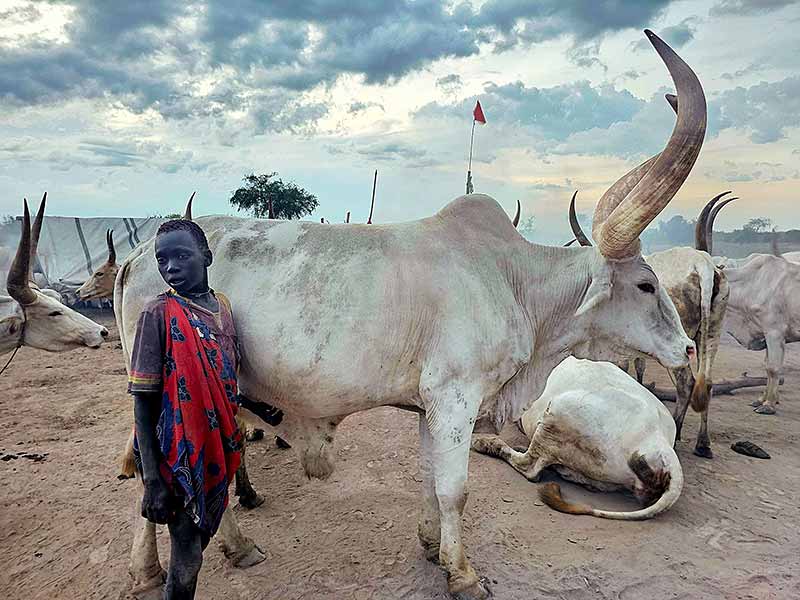

-¿Las reses watusis de la tribu sur sudanesa mundari son tan veneradas como los renos?

-Yo diría que más, aquí es pasión por el ganado hasta el punto de que, prácticamente, se sacrifican solo cuando hay una enfermedad o cuando una vaca ya es muy mayor, pero generalmente utilizan más la leche. Por la mañana, los mundari lo llevan a pastar alrededor del campamento ampliando el recorrido cada día. Los niños se quedan en el poblado y recogen a mano todo el cuchu, el estiércol. Antes iban siempre desnudos, ahora algo vestidos con una camiseta, van recogiendo todas esas boñigas que el ganado ha dejado durante la noche y las ponen en montones que dejan secar para después prenderles fuego. Por la tarde, cuando sus hermanos mayores o los adultos traen el ganado al campamento, empiezan a masajear a las vacas con las cenizas del estiércol por los lomos, los cuernos… Las vacas están acostumbradas y se las ve súper contentas, es como si cada día fuesen a un spa.

-¿Por qué razón se hace esto?

-Por un lado, con esa ceniza se previenen las picaduras de los mosquitos y, con ello, la malaria del ganado y la de ellos mismos también, porque el humo también evita que haya mosquitos en el campamento. Por otro lado, cuanto más masajeadas están las vacas, más contentas y más leche les dan. Tener mucho ganado y bien cuidado es un síntoma de un gran estatus social y cada familia que vive en el campamento tiene el suyo. Muchas veces a los niños les regalan una vaca o un ternero al que van a cuidar durante toda su vida y, fíjate si se valora a estos animales, que a veces las vacas tienen nombre antes que los niños, y en ocasiones, los niños adoptan el nombre del ganado.

La alimentación de los niños muchas veces consiste en ir directamente a catar o mamar de la vaca, ¡pero si yo en casa de mis abuelos iba con el vaso de sidra a tomar la leche recién ordeñada!, y ellos la toman directamente de la vaca. Y, al igual que en Asturias vemos al ternerín dándole cabezazos a la ubre de la madre para que baje la leche, si a la vaca le tarda en bajar, los niños mundari apartan el rabo y soplan varias veces por la vagina del animal para estimularla, así empieza a dar más leche.

-¿Y para los wodaabe, también son las reses su bien más preciado?

-Sí, son también sagradas para ellos, pero los wodaabe del sur del Chad son nómadas, y en vez de hacer campamentos de un mes como los mundari, que lo van cambiando en función del pasto existente, ellos van avanzando desde el norte hacia el sur, hacia la frontera con la República Centroafricana, y cada dos o tres días recogen todo el campamento y se van con el ganado. Esta tribu tiene el ganado de una forma más asturiana, por así decirlo. No utilizan solo la leche, también la carne, un poco todo. Y la leche que les sobra la intercambian por otros productos que necesitan. Pero como dice el dicho: «No es más rico quien más tiene sino quien menos necesita», y ellos son ricos por necesitar sólo lo esencial y básico.

-He visto en algún reportaje lo sencillas y a la vez llamativas que son las casas wodaabe.

-Sí, son casinas muy ligeras y fáciles de transportar, porque son totalmente nómadas y están cambiando constantemente de lugar. Fabrican un pequeño tenderete con maderas y algunos plásticos, en la parte de arriba ponen las cerámicas que hacen las mujeres, que son muy bonitas, y en la de abajo es donde vive la familia. Aunque, si no está lloviendo, muchas veces usan el ganado para dormir y se acuestan sobre los lomos de las vacas.

-¿Dónde os alojabais en vuestro recorrido por África?

-Para visitar a las tribus, lo que hacemos es ir con un vehículo y llevar tiendas de campaña y comida. Fue lo que hicimos con los mundari y los wodaabe, que acampamos acompañados de la persona local que organizó la expedición.

Cuando vamos a ciudades buscamos pequeños alojamientos. En el Chad, por ejemplo, en la capital, Yamena, buscamos alojarnos en sitios religiosos. Aunque es un país que se ha islamizado mucho, también hay organizaciones cristianas que a veces te alquilan una cama o una habitación. Son sitios normalmente económicos, están limpios, tienes la comida por la noche y también cierto grado de seguridad, porque cuentan con algo de protección. A los hoteles no vamos porque son muy caros, están pensados, para los diplomáticos, para los viajes más políticos o empresariales, y una habitación puede costar 200 euros.

En nuestro viaje, para ir hacia el poblado de los altísimos Dinkas, cogimos un cayuco, una embarcación de madera con cien personas a bordo que recordaba a las que ves llegar con gente a Canarias. Estuvimos varias horas navegando por el Blanco Nilo, viendo subir a gente y gente cargada con sacos y mercancías mientras el cayuco se alabeaba, no sabías en qué momento podría empezar a hundirse, pero es a lo que te expones un poco al viajar así.

«Estuvimos varias horas navegando por el Blanco Nilo, viendo subir a gente y gente cargada con sacos y mercancías mientras el cayuco se alabeaba, no sabías en qué momento podría empezar a hundirse»

-Sudán del Sur es un país muy muy joven ¿Se percibe allí la violencia?

-Sudán del Sur se creó en el 2012, momento en el que se escindió de Sudán y consiguieron la independencia plena tras una guerra muy fratricida entre la parte gubernamental de Jartún y la de Juba, la capital del país nuevo. Y aunque en otro viaje que hice no pude pasar debido a que todavía había muchos enfrentamientos, ahora es una época buena porque la guerra entre facciones y territorios de este mismo país prácticamente finalizó. Es un territorio que se ha ido cristianizando y observas en su capital que hay una cultura un poco más occidental, procedente de la época colonial inglesa. Pero está muy militarizado, las propias tribus se arman y eso ha dado problemas, porque a veces las usan y puede ocurrir lo que pasó en Etiopía, que un crío mató a un español casi sin querer, le alcanzó una bala.

Y aquí están todas las carreteras muy controladas, viajar por libre es muy difícil, tienes que hacerlo siempre de una forma mixta. Nosotros cogemos a algún guía para poder llegar hasta estos campamentos y poder pasar los controles sin tener que estar dando mordidas, que en África funcionan mucho. También es verdad que a veces es lo que te hace avanzar de una forma más fácil porque hay momentos en que con tanto papeleo y burocracia ni siquiera puedes pasar.

-No era la primera vez que compartes tiempos con tribus africanas.

-Sí, anteriormente hice algún viaje en solitario en el que estuve con unas 20 etnias diferentes durante varios meses. Una de ellas, los Dogón, hace una ceremonia cada muchos años en la que van transmitiendo sus conocimientos de padres a hijos y, normalmente, no dejan que esté por allí gente extranjera, pero hubo un escritor francés que vivió con ellos mucho tiempo y llegó a ganarse su confianza. La mayoría de los dogón son agricultores y cuando uno de ellos muere, cogen el utensilio con el que trabajó sus tierras –imagínate la fesoria de Asturias– lo rompen y lo echan en su tumba, como queriendo decir: «trabajaste toda la vida con él y ahora ya no lo vas a necesitar más, pero llévalo contigo». Cuando el escritor francés murió, los dogón rompieron el lápiz con el que trabajaba y lo enterraron con él en su tumba.

Otra curiosidad de esta tribu es que hacen graneros diferenciados para el hombre y para la mujer, porque las mujeres quieren tener los suyos propios. Ellas administran muchísimo mejor el grano y lo intercambian cuando necesitan cuidar a sus hijos. Y de esta forma, se aseguran de tenerlo ya que el hombre a veces lo gasta y luego se quedan sin comida para el año.

«Lo primero que aprendes al viajar solo es que cuando llegas a un poblado tienes que preguntar por el jefe, que suele ser la persona de más edad. Te presentas a él, le cuentas de dónde vienes, qué intereses tienes, cómo eres y le llevas algún presente»

-¿Cómo te las arreglas para contactar con una tribu cuando no te mueves en viajes organizados?

-Lo primero que aprendes al viajar solo es que cuando llegas a un poblado tienes que preguntar por el jefe, que suele ser la persona de más edad. Te presentas a él, le cuentas de dónde vienes, qué intereses tienes, cómo eres y le llevas algún presente, por ejemplo, unas pequeñas nueces que ellos chupan y mascan; son un poco alucinógenas y les gustan mucho. Y una vez que él te da el beneplácito, ya te puedes mover por el pueblo y prácticamente entrar en todas las casas, esto te da pie a conocer muchas cosas.

-Algunas tribus se marcan el rostro con escarificaciones, ¿por qué las realizan?

-En algo tan rudimentario, tan ancestral y tan sencillo…, es la forma que tienen de destacar o de presumir, tanto las mujeres como los hombres. Ellas también lo hacen con los peinados, esto ocurre en casi toda África, y las madres pueden tirarse muchas horas de su tiempo libre peinando a sus hijas. En el caso de los hombres juegan mucho con las escarificaciones y es muy curioso, porque en cada lugar tienen una simbología diferente. Por ejemplo, los mundari suelen hacerlas en forma de V porque así imitan la cornamenta de su ganado, es una muestra de cómo idolatran a estos animales.

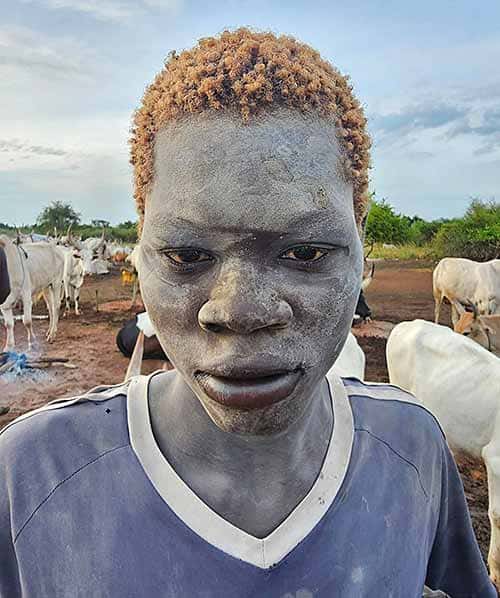

«Los mundari llevan el pelo muy claro y es porque se bañan con la orina de las vacas, es decir, cuando una vaca se pone a orinar, ellos se meten debajo y el ácido de la orina caliente va poniendo el pelo más rubio»

-¿Fue eso lo qué te llamó más la atención de esta tribu?

-Bueno, una de las cosas que me llamó mucho la atención era que todos llevan el pelo muy claro, como amarillento, y es porque se bañan con la orina de las vacas, es decir, cuando una vaca se pone a orinar, ellos se meten debajo, y el ácido de la orina caliente va poniendo el pelo más rubio. Después se pasan la ceniza por la cara y esto lo llevan haciendo durante generaciones y generaciones. También es llamativo que los jóvenes masajean al hermano mayor o a otras personas de mayor edad, es una de las actividades más placenteras del día, aquí no hay televisión. Se masajean igual que se hace con las vacas.

-Al contrario que en Occidente, que parece haberse perdido, o al menos reducido, el contacto físico como una forma de relacionarse habitual, ¿las tribus mantienen esa cercanía como algo cotidiano?

-Me gusta que me lo preguntes, porque no es algo que mucha gente se dé cuenta y porque yo también pienso lo mismo. La mayoría de los viajes que hice por África no eran organizados, iba con una mochilina pequeña y cuando me enteraba que salía una furgonetina en la que poder moverme me apuntaba. Y normalmente siempre van más del doble de personas de la capacidad el vehículo y estás en contacto total con las personas, hasta el punto de que para subirse una mami a la furgo te pasa los dos bebés que trae o un saco en el que lleva dos pitas… E imagínate todo esto con treinta grados, el calor, el sudor, la humedad… Pero a mí me gusta, porque estás en contacto con otras personas y llegas a tener una cierta amistad, aunque sea haciendo bromas y preguntando cosas. Y como en la zona de África Occidental hablan francés y lo hablo bastante bien, me entiendo con ellos hasta el punto de que a veces me invitaban a ir a su casa. Allí todavía hay lo que nosotros perdimos tanto y que es algo muy natural y que reconforta: los abrazos, pero no hablo de los abrazos con una connotación sexual. Aquí para que un hombre y una mujer se den un abrazo tiene que haber muchísima confianza, y allí lo hacen no solo hombres y mujeres, también hombres con hombres o mujeres con mujeres. En esto están mucho más adelantados que nosotros. Fíjate que ahora, que tenemos las llamadas gratis en prácticamente todas las tarifas de telefonía, casi nadie habla por teléfono; incluso parece que hay que pedir perdón o permiso para hacer una llamada. Así que imagínate lo de abrazarnos, ya es de otro mundo.

«Lo que desde aquí puede catalogarse sólo de situación de pobreza o de miseria, en realidad siempre lleva mucho más detrás. (…) Parece que toda África es muy pobre y que hay mucha guerra y miseria, y por supuesto que hay, pero no tanto como nos imaginamos»

-¿Tenemos que cambiar nuestra manera de mirar hacia el continente africano?

-Sí, porque lo que desde aquí puede verse a simple vista a través de una foto o en televisión y catalogarse sólo de situación de pobreza o de miseria, en realidad siempre lleva mucho más detrás. Cuando vemos algo lo extrapolamos de tal manera que parece que toda África es muy pobre y que hay mucha guerra y miseria, y por supuesto que hay, pero no tanto como nos imaginamos. Hay muchos sitios donde la gente vive su día a día, de una forma muy humilde y muy austera, pero bien, y yo cuando viajo percibo un estado de felicidad.

-Todo un contraste viendo la cantidad de pateras que llegan a nuestras costas.

-Sí, a mí me da pena que se suban a una patera para intentar llegar a Canarias, porque detrás de esas cien personas que llegan hay cien historias diferentes y luego están los que se quedan en el mar, y que muchos ni se sabe quiénes son. La mayoría de la gente piensa que los africanos son todos iguales, que todos vienen muertos de hambre o escapando de una guerra y no es así. Hay gente que sí viene por necesidad, pero la mayoría pagan 2.000 euros, -que es lo que toda su familia va a necesitar para vivir diez años- porque han visto algo en televisión que les atrae, a lo mejor al jugador del Real Madrid, pero la realidad es que luego van a estar pidiendo por la calle o internados en un centro. Por eso creo que es mejor ayudarles en destino. Si todo ese dinero se emplease en educación o incluso en ayudarles para que pudieran venir de una forma legal, con un trabajo… sería mucho mejor, porque por supuesto que se va a necesitar gente que venga aquí a trabajar y que pueda ser el sustento de su familia, pero de una forma organizada.

-¿Conocemos solo una versión de lo que ocurre?

-Claro, aunque por televisión vemos que vienen muchos en patera, la mayoría de los jóvenes se quedan y trabajan, están en el campo con el ganado, cogiendo cocos o en otras actividades. Para ellos la familia es muy importante, tienen un carácter jovial y alegre y muchas veces son felices, así que lo que vemos aquí es solo una parte, pero no toda la realidad.

Sé que es ir contracorriente y a mí me encanta estar con los africanos, pero pienso que a veces vale más vivir con menos, que, por querer tener más, al final, perderlo todo, porque esto tampoco es la panacea. En gran parte de África, la gente se levanta con la única misión en el día de conseguir un euro o un dólar, que es lo que van a necesitar para comer ese día, porque allí se come por un euro. Con lo que se les puede dar de ayuda cuando llegan aquí, ellos en España malviven, pero allí viviría toda su familia un año; con solo 500 euros tendrían para casi dos años para que compares el valor de una cosa y de otra.

Fantástica entrevista a uno de los más grandes viajeros a nivel mundial, del cual tenemos mucho que aprender.

Gracias!